Stimulation, Anerkennung und Struktur? Corona schränkt die Möglichkeiten unserer Bedürfnisbefriedigung erheblich ein

Passen Sie auf sich auf!

Von Andrea Landschof

Selbstfürsorge ist in Zeiten des Coronavirus wichtiger denn je. Prinzipiell geht es jetzt darum, sich auf das zu konzentrieren, was man selbst in der Hand hat, statt auf das, was man nicht beeinflussen kann. In diesem Zusammenhang spielen unsere individuellen Bedürfnisse eine große Rolle. Neben den existenziellen Grundbedürfnissen wie zum Beispiel Nahrung und Schlaf benötigen wir Menschen die Befriedigung weitreichenderer Bedürfnisse, um ein gesundes Leben führen zu können. Die Transaktionsanalyse geht von angeborenen psychologischen Grundbedürfnissen aus, die entwicklungsfördernde und sozial regulierende Funktionen erfüllen. Sie werden auch als „Hunger“ des Menschen nach Stimulation, nach Anerkennung und nach Zeitstrukturierung bezeichnet. Wir fühlen uns in der Regel erst dann wohl, wenn dieser Hunger genügend Beachtung findet und gestillt ist.

In Zeiten von Corona werden die Möglichkeiten, unsere existenziellen Grundbedürfnisse zu befriedigen, jedoch stark eingeschränkt. Direkte Zuwendung über Kontakt und Beziehung ist nur noch zum Teil möglich. Wir sind aufgefordert, uns im privaten und beruflichen Leben neue Ordnungssysteme und Strukturen zu schaffen. Beispielsweise im Homeoffice oder bei der Betreuung der Kinder, die derzeit nicht mehr in Schule oder Kindergarten gehen und auch die Großeltern nicht besuchen dürfen.

Alte und bewährte Formen von (sinnlicher) Anregung brechen weg und fordern uns heraus, neue Wege der sensorischen Anregung zu finden.

Das Grundbedürfnis nach sinnlicher Anregung

Wir Menschen benötigen für unser Überleben die Anregung unserer Sinne. Im heutigen Zeitalter der Reizüberflutung gibt es meist ein Zuviel, eine Überstimulation unserer Sinne, die zu Stress führen kann. Mit dem plötzlichen Wegfall von Arbeits- und Vereinsleben und weiteren Freizeitaktivitäten wie Kino und sommerlichen Grillabenden mit Freunden etc. konzentriert sich das soziale Leben noch mehr als sonst auf die digitale Welt. Das schafft weitere Herausforderungen. Wir sind aufgefordert, ein für uns und unser Leben passendes Maß zu finden – auch oder gerade jetzt während der Corona-Situation.

Fühlen Sie sich eingeladen, einmal darüber nachzudenken, wie viel und welche Art von Stimulation Sie wirklich benötigen. Was ist möglich – trotz Corona?

Wie stillen Sie aktuell Ihr Grundbedürfnis nach sinnlicher Anregung? Wie steht es um Ihr Bedürfnis nach Ruhe und Ausgleich? Möglicherweise tut es Ihnen in dieser Zeit gut, nicht mehr so viele Termine und reale Kontakte zu haben. In der Stille, beispielsweise in Form eines langen Spaziergangs in der Natur, finden Sie die Art von sinnlicher Anregung, die Sie brauchen. Kramen Sie auch gerne in Ihrer „Kindheitstruhe“. Was haben Sie damals gern getan, und wie haben Sie es sich gut gehen lassen? Haben Sie gemalt, musiziert oder gewerkelt? Was benötigen Sie, um sich lebendig zu fühlen? Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die lieber mit anderen in Kontakt stehen und sich durch gemeinsame Gespräche oder Unternehmungen zu zweit geistig anregen lassen?

Das Grundbedürfnis nach Anerkennung

Als soziale Wesen haben wir ein angeborenes Bedürfnis nach Zugehörigkeit und streben danach, von anderen Menschen wahrgenommen zu werden.

Der Transaktionsanalytiker Eric Berne spricht von „Strokes“ und bezeichnet damit eine sogenannte Anerkennungseinheit: Wir zeigen anderen (verbal oder nonverbal), dass wir deren Gegenwart beachten. Stroken beinhaltet nicht, dass wir unser Gegenüber körperlich berühren oder streicheln (obwohl auch das in manchen Fällen sehr wohltuend sein könnte, nur momentan eben nicht immer möglich ist), sondern beinhaltet auch andere Formen der „Zuwendung“, die wir einander schenken, etwa ein freundliches „Guten Morgen“ zur Begrüßung.

Gehen Sie bewusst mit Zuwendung um:

- Geben Sie Zuwendung, wenn Sie gern möchten! Rufen Sie einen Freund/eine Freundin an oder gehen Sie gemeinsamen (unter Einhaltung des notwendigen Abstands) spazieren und teilen Sie der Person mit, was Sie an ihr schätzen. Wer benötigt in Zeiten von Corona Ihre Hilfe und ermutigende Worte oder Taten?

- Geben Sie sich selbst Zuwendung! Was gelingt Ihnen gut trotz der Herausforderungen dieser Zeit? Wie meistern Sie die Ausnahmesituation? Worauf können Sie stolz sein? Sind Sie nicht täglich der Held/die Heldin Ihres Alltags?

- Nehmen Sie Zuwendung an, wenn Sie welche möchten! Wir sind als beziehungsorientierte Wesen aufeinander angewiesen. In diesen Zeiten mehr als je zuvor. Nehmen Sie die Hilfe an, wenn Sie sie brauchen. Von Ihrem Nachbarn, der für Sie einkaufen geht. Von der Freundin, der Sie Ihr Leid wegen der erkrankten Mutter klagen dürfen. Oder von dem Ihnen unbekannten Menschen auf der Straße, der Ihnen ein Lächeln schenkt …

- Bitten Sie um Zuwendung, wenn Sie welche benötigen! Wir alle haben unsere Ängste. Vor einer ungewissen Zukunft. Vor Krankheit. Vor dem Alleinsein oder der sozialen Isolation. Welche Form von Zuwendung täte Ihnen jetzt gut? Von wem können Sie diese erfahren?

- Lehnen Sie Zuwendung ab, wenn Sie sie nicht wollen! Nicht von jedem und nicht in allen Situationen benötigen Sie im Augenblick Unterstützung. Vieles bewegen Sie tatkräftig auch allein. Welche Hilfsangebote wollen Sie ablehnen, weil sie unpassend oder unangemessen sind?

Es geht nicht darum, dass Sie eine bestimmte Menge an Zuwendungen bekommen oder geben müssen, um gut zu leben. „Viel“ ist nicht gleichbedeutend mit „gut“. Manch einer kommt mit weniger Zuwendung aus, kann diese jedoch ausgiebig genießen. Nehmen Sie sich Zeit und überlegen Sie sich, wie es für Sie stimmig ist.

Das Grundbedürfnis nach Struktur

Jeder Mensch trägt das Bedürfnis nach innerer und äußerer Ordnung in sich.

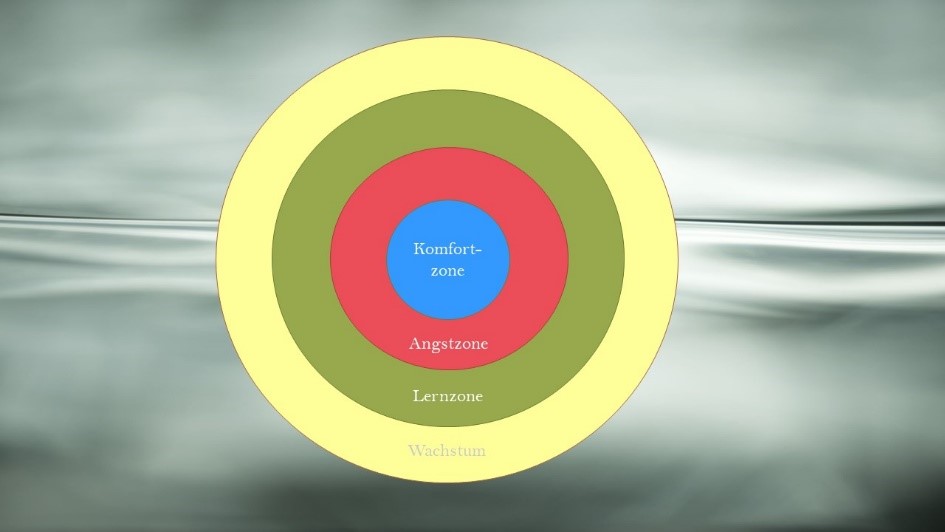

Dieses Bedürfnis zeigt sich uns besonders dann, wenn uns, wie aktuell in diesen Corona-Zeiten, Struktur fehlt. Altbewährte Muster, Routinen und Rituale brechen weg. Obwohl viele eine Sehnsucht nach Veränderung in sich tragen, scheuen sie gleichzeitig die damit verbundenen Unsicherheiten, denn ihre Angst vor dem Unbekannten ist groß. Der „Hunger nach Struktur“ und das Bedürfnis nach Ordnung sind je nach Persönlichkeit und abhängig von Lebensabschnitten, in denen wir uns befinden, unterschiedlich stark ausgeprägt.

Ein Zuviel an Strukturvorgaben kann ebenso destruktiv für Menschen und Organisationen sein wie ein Zuwenig. Überreglementierung und Starrsinn sind die Gegenspieler, die durch die Überbetonung von Strukturen eintreten.

Menschen tragen eine natürliche Motivation in sich, auch ihre Zeit strukturieren und sinnvoll gestalten zu wollen. Es gibt nach Berne sechs unterschiedliche Arten, wie Menschen ihre Zeit und ihr Miteinander verbringen:

- durch Rückzug

- durch Rituale

- durch Zeitvertreib

- durch Aktivitäten

- durch psychologische Spiele

- durch offene Begegnungen

Die Art und Weise, wie wir unsere Zeit gestalten, beschreibt also, wie wir unser Sozialverhalten und unsere innere und äußere Welt organisieren.

- Rückzug. Gemeint ist ein psychisches oder physisches Sichzurücknehmen, an dem andere Menschen keinen Anteil haben. Wir schaffen uns Freiräume, die uns zur Regeneration dienen, beispielsweise vor uns hin träumen, etwas lesen, schlafen oder spazieren gehen. Anregung zur Selbstreflexion: Gönnen Sie sich ausreichend Auszeiten? Wie sehen Ihre Freiräume in Zeiten von Corona aus?

- Rituale. Rituale sind sinnstiftend und geben Sicherheit. In Zeiten von persönlichen und beruflichen Veränderungen sorgen Rituale für Beruhigung und Stabilität.

Anregung zur Selbstreflexion: Wie passen Ihre Rituale zu Ihrer aktuellen Lebenssituation? Welche Rituale schätzen Sie und wollen Sie in Zeiten der Veränderung beibehalten, damit Sie sich wohlfühlen? Welche davon missfallen Ihnen und sollten deshalb verändert werden?

- Zeitvertreib. Unter dem Begriff Zeitvertreib subsumiert man alle Tätigkeiten, die man zur eigenen Unterhaltung ausführt. Zeitvertreib gestaltet sich unbefangen und zweckfrei. Es müssen keine „schwerwiegenden“ Themen gehoben werden. Eine „Seinsart“, die vielen Menschen inzwischen verloren gegangen zu sein scheint: einfach in der Zeit verweilen. Anregung zur Selbstreflexion: Welchen Impulsen folgen Sie gerne? Welchen Impulsen folgen Sie, wenn Sie Langeweile haben? Kennen Sie noch zweckfreie Zeiten und können Sie sich in diesen bewegen oder etwas mit der Zeit und sich anfangen? Welchem wohltuenden Zeitvertreib können Sie gerade wegen der Corona-Beschränkungen nachgehen?

- Aktivitäten. Wir gestalten unsere Zeit mit Aktivitäten, die produktiv und gewinnbringend für uns und andere sein können. Wir erhalten durch Aktivitäten Anerkennung und Informationen. Wir gehen einer Arbeit oder einem Hobby nach, treiben Sport oder interessieren uns für Kultur oder Politik. Wir engagieren uns in Ehrenämtern und reisen durch die Welt. Vieles davon ist momentan nicht mehr möglich.

Anregung zur Selbstreflexion: Mit welchen Aktivitäten verbrachten Sie bisher Ihre Zeit, und mit welchen jetzt? Was wiederholen Sie wie häufig und zu welchen Zeiten? Was ist noch möglich?

- Psychologische Spiele. Kommunikationsweisen, durch die wir uns und andere in typische (meist dysfunktionale) Gesprächs- und Beziehungsmuster „hineinmanipulieren“, nennt die Transaktionsanalyse „psychologische Spiele“. Sie sind ineffektive Formen der Zeitgestaltung, in der die Beteiligten von verborgenen Motiven beherrscht werden. Psychologische Spiele ähneln einem kindlichen Spiel in dem Sinne, als dass sie einem immer gleichen Ablauf folgen. Der Unterschied liegt darin, dass ein kindliches Spiel immer positiv ausgerichtet ist.

Wenn wir beispielsweise mit einer bestimmten Person immer wieder in Streit geraten oder Konflikte ausfechten, kann das ein Zeichen dafür sein, dass wir uns gerade in einem solchen „Spiel“ befinden.

Anregung zur Selbstreflexion: Welche „Spiele spielen“ Sie unbewusst immer wieder? Zu welchen Spielen werden Sie in dieser beispielslosen Zeit immer wieder „eingeladen“? Und zu welchen Spielen laden Sie ein?

- Intimität. Sie ist eine echte menschliche Begegnung, die frei von Spielen ist. Wir stehen in einem authentischen Kontakt mit unseren Mitmenschen und in einer offenen Atmosphäre, die es erlaubt, wir selbst zu sein. Wir tauschen Gefühle, Gedanken und Erfahrungen aus, ohne verletzt oder manipuliert zu werden.

Anregung zur Selbstreflexion: Mit welchen Menschen teilen Sie diese Form von Intimität? Wie gestalten Sie diese? Wie können Sie in Zeiten von Corona auch über eine Entfernung hinweg Intimität mit ausgewählten Menschen herstellen?

Nutzen Sie Ihre Ressourcen und kommen Sie gut durch diese herausfordernde und auch Chancen bietende Zeit!

Herzlichst

Andrea Landschof

Über die Autorin:

Andrea Landschof ist Transaktionsanalytikerin, Lehrsupervisorin und Lehrcoach. Als Inhaberin des Beraterwerkes Hamburg, einem Institut für Fort- und Weiterbildung von Berater*innen und Transaktionsanalytiker*innen, begleitet sie seit über 25 Jahren Menschen bei der beruflichen Orientierung.

Weitere Impulse zur Erfüllung unserer psychologischen Bedürfnisse sowie zu (noch) nicht genutzten Chancen und Potenzialen finden Sie in ihrem Buch Das bin ich!? Verborgene Talente entdecken und Veränderungen gestalten.

veröffentlicht am 16. April 2020 in Rund ums Programm / von Katharina Arnold unter blogweise.junfermann

Verschlagwortet mit CoronaGrundbedürfnissePresseSelbstfürsorgeStrukturTA